Was heißt schon alt?

Die Enigma-E

Die Chiffriermaschinen der Enigma-Reihe spielten vor und während dem Zweiten Weltkrieg eine große Rolle als wichtigstes Mittel der geheimen Informationsübertragung in Deutschland. Es gibt dazu endlos viele Informationen im Netz, sodass ich hier nicht viel wiederholen will. Ich gehe nur kurz auf das Grundprinzip ein, die Enigma-E selbst und was man damit machen kann.

1 Das Prinzip

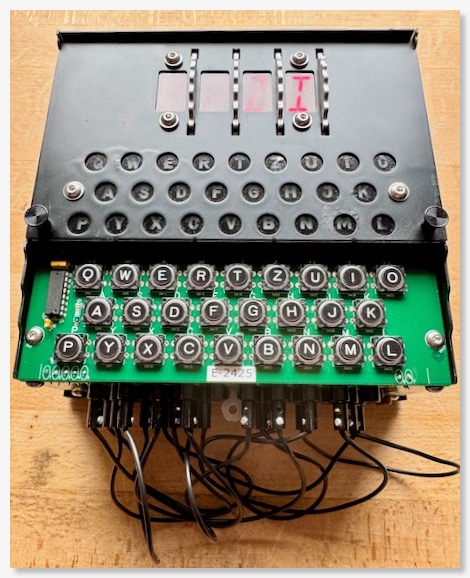

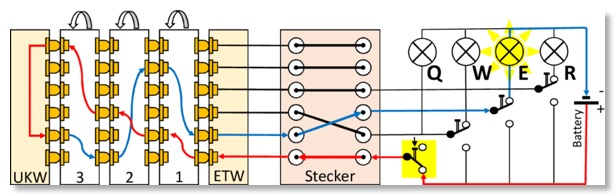

Im Foto oben erkennt man eine Schreibmaschinentastatur und ein Lampenfeld mit jeweils 26 Plätzen. Unter den vier silbernen Einstellrädern liegen bei einer richtigen Enigma drei oder vier drehbare und auch auswechselbare Walzen mit jeweils 26 Kontakten auf beiden Seiten, die "zufällig" miteinander verbunden sind. Am Ende ermöglicht eine Umkehrwalze einen kompletten Stromkreis. Drückt man eine Taste, so leuchtet eine Lampe im Lampenfeld auf. Wenn das alles wäre, wäre nicht viel gewonnen. Aus einem "E" würde zwar ein anderer Buchstabe, aber immer derselbe. Durch Auszählen der Buchstabenhäufigkeiten könnte man die Nachricht wie bei einer Cäsar-Chiffre entschlüsseln. Um das zu vermeiden, werden die Walzen vor jedem Tastendruck weitergedreht. Zwei aufeinanderfolgende Buchstaben "E" würden also verschieden verschlüsselt.

Zu einer Enigma gehörten also mehrere Walzen, die mit römischen Ziffern gekennzeichnet waren. Die Walzenlage - z.B. II IV V - beschreibt, welche Walze an welcher Stelle einzusetzen ist. Jede Walze hat zudem einen Buchstabenring, der gegenüber den Kontakten verdreht werden kann. Diese jeweilige Ringstellung muss ebenfalls bekannt sein. Und schließlich kann man mit den Steckerbrett und mit Kabeln die Zuordnung der Buchstaben ändern. Aus einem "A" wird dann z.B. ein "N". Auch diese Verkabelung muss bekannt sein.

Die Zeichnung (Quelle: cryptomuseum.nl) zeigt außerdem, dass die Enigma bei einer bestimmten Einstellung sowohl verschlüsselt als auch entschlüsselt: Im Beispiel wurde ein "Q" gedrückt und das "E" leuchtet. Würde man stattdessen das "E" drücken, erschiene ein "Q". Daraus folgt auch, dass aus einem "A" nie ein "A" werden kann, was als Schwäche des Prinzips gilt.

2 Die Enigma-E

Natürlich wäre eine rein elektrische Enigma optimal. Einige Hobbyisten haben so etwas auch sehr schön gebaut und die Uni Stuttgart arbeitet an einem Projekt, bei dem die Teile aus dem 3D-Drucker kommen sollen. Ich hatte mich für den Bausatz "Enigma-E" des (virtuellen) Crypotomuseums in den Niederlanden entschieden. Der kostet inkl. Metallgehäuse und Versand etwa 175 Euro. Sie ist um einen Mikrokontroller der PIC-Familie herum konstruiert, der die Simulation verschiedener Konfigurationen ermöglicht. Der Aufbau war aufgrund der vielen Bauteile schon anspruchsvoll. Umso schöner war es, dass die Maschine (fast) sofort funktioniert hat, Die Bezeichnung folgt übrigens der Familiengeschichte der Enigmas. So gibt es eine Enigma-M mit dem englischen Codenamen "Shark". Eigentlich sollte die Maschine in einem Holzgehäuse aufbewahrt werden. Ich mag die Steampunk-Optik so aber sehr.

3 Was macht man jetzt damit?

Die Enigma-Maschinen waren der greifbare Teil der verschlüsselten Informationsübertragung. Mindestens ebenso wichtig war die Übermittlung der jeweils zu verwendenden Einstellungen und die Hinweise, wie die regelmäßig zu verändern waren. Die dabei verwendeten Prozeduren unterschieden sich je nach Einsatzgebiet (Heer, Luftwaffe, Marine, Eisenbahn, …) und sie änderten sich im Laufe des Einsatzes der Maschinen. Ich kann also nur ein Beispiel darstellen, das ich aus der Bauanleitung der Enigma-E entnehme. Es bezieht sich auf eine Enigma mit drei Walzen und einen Funkspruch, der am 7. Juli 1941 in Form von Morsezeichen empfangen wurde. Der Funker schrieb das ordentlich in Fünfergruppen auf.

ENSIV TINIF MFUNK DSPXR

KBKQA DAJZN JZUQW CPHTK

GQQPB XXBDM NQWKJ BYMOG

MYOPT RHCNV ASAAG EZDRC

KGVUJ MKLIW CVVPP TSCIL

DPLRV PNCAU IMMUD RYMGJ

YWNVA DCUCT QGTEJ HGABO

SEXCS RDXGO YKWKI WDIDT

ZTEPX FGMRD YMDQJ KBOEJ

AZLJU PAWMN WYQDG

Für jeden Tag gab es eine vorher festgelegte und und für einen ganzen Monat geheim übermittelte Grundeinstellung der Enigma. Für diesen Tag war das:

Walzenlage: II, IV, V (Die Walzen waren mit römische Ziffern bezeichnet.)

Ringstellung: BUL (Der jeweilige Buchstabe auf dem Buchstabenring wird dorthin gedreht, wo in der "Werkseinstellung" das "A" ist.)

Umkehrwalze: Stellung B (Das war 1941 als Einstellung festgelegt.)

Grundstellung: BUO (Die Walzen werden so gedreht, dass im Fenster "BUO" erscheint,)

Steckerbrett: AV BS CG DL FU HZ IN KM OW RX (Jeweils ein Kabel von … nach)

Die ersten fünf Buchstaben gehören noch nicht zur Nachricht. Sie legen fest, wie die Enigma für diesen Funkspruch gegenüber der Tageseinstellung verändert werden muss. Aus dem Codebuch liest der Decodierer ab, dass er in der Grundstellung dieses Tages die Buchstaben IHO eintippen soll. Daraus macht die Enigma RAS und das ist die neue Grundstellung der Enigma für diesen Funkspruch. Jetzt werden die Buchstaben beginnend mit TINIF eingegeben. Das Ergebnis ist:

ANXRO EMXFU ENFSE QSXAR MXKOR PSX

HO EHEXZ WONUL LNULL XSTAR KBESE ZTX

AN GRIFF ERSTN AQSTA RKERA RTILL ERIEV ORBER EITUN GDURQ FUEHR BARX

H ALTEE INAHM EVORS PAETE NABEN DNICH TFUER MOEGL ICHX

V ONXVO NXKES SELXK ESSEL XHAUP TMANN

Das ist immer noch rätselhaft, bedeutet aber (Q = CH):

An LVI Armeekorps ("Römisch Fünf Sechs")

Hoehe Zwo Null Null stark besezt (Tippfehler).

Angriff erst nach starker Artillerievorbereitung durchfuehrbar

Halte Einahme (Tippfehler) vor späten Abend nicht für möglich.

Von Kessel, Hauptmann

Wer diese Schritte auch ohne eine Enigma nacharbeiten will, kann das z.B. mit einer der zahlreichen Simulationen machen. Optisch unauffällig aber zuverlässig ist diese hier: https://cryptii.com/pipes/enigma-decoder Die Maschine muss dabei auf "Enigma M3" gesetzt werden

Schwächen bei der Umsetzung der Sicherheitsprozeduren erleichterten später die Entschlüsselung der Enigma.

4 Die Entschlüsselung der Enigma

Meist konzentrieren sich die Erzählungen über die Entschlüsselung der Enigma auf Bletchley-Park und Alan Turing. Tatsächlich hat sie aber viel früher in Polen begonnen. Polen hatte im Oktober 1918 gerade erst seine nationale Souverenität erlangt und fand sich schon bald wieder in Konflikten mit den Nachbarländern. Vor allem die deutsche Aufrüstung in den Zwanziger Jahren erschien bedrohlich. Informationen über die deutschen Pläne waren enorm wichtig und dazu mussten Depeschen und Funksprüche entschlüsselt werden. Eine wichtige Rolle spielte dabei eine "erbeutete" Enigma und drei polnische Mathematiker: Marian Rejewski, Henryk Zygalski und Jerzy Różycki. Deren Vorarbeiten ermöglichte erst die Erfolge der englischen Codebrecher in Bletchley-Park.